音乐节,新的流量密码?

发布时间:2024-07-26 17:00:14 阅读量:

今年的中秋国庆双节假期,音乐节又一次爆火出圈了。

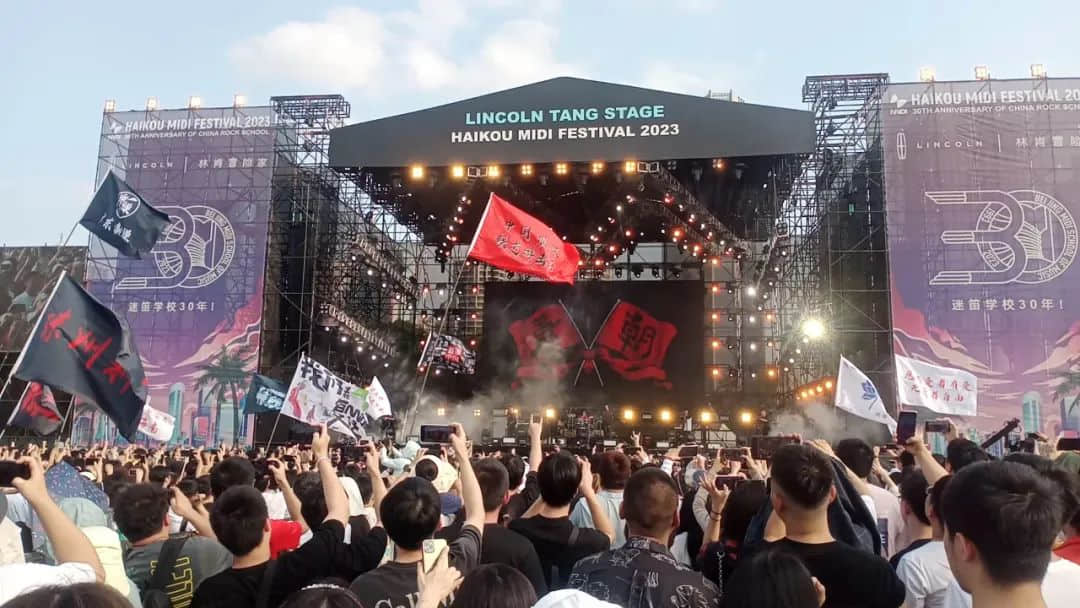

据公开信息不完全统计,今年中秋国庆假期,全国各地举办的演唱会、音乐节累计近百场,南阳迷笛音乐节、景德镇浮梁草莓音乐节、太湖湾音乐节、佛山国潮音乐节等,“音乐节+文旅”成为城市的“新名片”。

中国演出行业协会数据分析,2023年暑期(7月1日到8月31日),全国演出市场演出票房收入102.77亿元,同比增长792.41%;观演人数3256.19万人次,同比增长806.7%。

音乐节和演唱会成为国内目的地城市吸引年轻游客的重要方式,不仅整体场次多了,音乐演出的消费市场也进一步下沉到二三线城市乃至旅游发达的县城。

为何音乐节成文旅新亮点?

音乐节是文旅产业破圈的重要引擎。很多音乐节早已超越了音乐本身,很多参与者也并非为了看音乐演出而来。音乐节设立的很多场景已经成为了参与者进行拍照打卡的重要地点,这些照片又将在社交平台产生二次传播。与此同时,音乐节还是朋友聚会和社交的重要场所,通过现场演出这种具有仪式感的场景,年轻人之间可以获得更多情感上的交流与互动。

音乐节是城市品牌化的一个好方式。通过音乐节自身的宣发系统能够带动城市宣传,并提升城市自身影响力。”中国传媒大学音乐与录音艺术学院副教授张谦表示,此外,音乐节的青年用户群体更具消费潜力,从长远来看,促消费作用不容忽视。

表演之外的更多惊喜还在于,音乐节已经逐渐成为了一个吃住娱一体的大型沉浸式娱乐休闲场所,为了能够满足不同消费群体的体验需求,音乐节不断引入深受年轻人和潮流人士喜爱的IP、场景和设施,将音乐与文化、环保、时尚、科技等主题融为一体,打破了消费者对其他现场娱乐同质化的认知,这对于追求个性、别致体验的年轻人来说这再合适不过了。

大量参差不齐的音乐节衍生出的问题

火热之下也伴随着不少问题,比如今年的南阳迷笛音乐节可谓屡上热搜,之后的大规模失窃事件,不仅让多方的心血付之一炬,更让大型音乐演出的不可控一面彻底浮现出来。

首先,随着音乐节集中举办,问题也出现了不少。“票价刺客”“临时取消”“票价分区”……从开年到现在,观众从买票到进场再到退场,围绕音乐节产生的一系列问题,在国庆假期也迎来了一波爆发。

其次,国内音乐节的质量参差不齐,有些音乐节缺乏专业性和创新性,只是为了赚钱而随意搭建舞台和设备,忽视了观众的体验和安全。有些音乐节则过于迎合市场和流量,重复使用一些热门的歌手和歌曲,缺少了多样性和特色。这些音乐节不仅损害了音乐节的品牌形象,也影响了音乐人的创作自由和发展空间。

音乐节未来的发展动向

音乐节从小众文化逐渐演变成大众娱乐,甚至一度成为城市IP。不难发现,越来越多音乐节更注重观众的体验,品牌方可以巧妙结合最新的技术创新互动方式,提升观众参与度和体验。在科技创新方面,加强数字科技赋能,广泛运用多视角、多画面等技术,探索虚拟偶像、虚拟舞台以及AI音乐创作等发展,实现场景与体验升级。在模式创新方面,将音乐节打造成为城市名片,推动“民生+音乐节+产业”融合发展,使得音乐节一头连着民生生活,一头连着城市产业。

音乐节可以被视为一个利用文化、旅游和青年消费市场等多种资源相互融合的综合性文化事件,有望助力文旅产业的破圈和发展。

020-84558833 / 13925013999

020-84558833 / 13925013999